出征時的合影(前排右二為吳要華)

家人們為出征隊員們送行(左六為吳要華)

疫情發生以來,上海市普陀區人民醫院副院長、九三學社普陀區委副主委邵印麟一直很忙碌。除了顧及好本職工作,他還遠程關注著那些普陀區的援鄂醫生們,時時關心他們的工作和生活。

前些日子,一位醫生進入了他的視線。

吳要華是來自上海市普陀區利群醫院的呼吸科主治醫師。他是80后,在普陀區援鄂的醫生里年齡最小,專業素質卻十分“老練”;在同事們眼中,他為人靦腆,卻在武漢疫情正處于嚴峻的上升期時堅定地報名馳援。

“這位醫生有情懷、有覺悟、有能力,我很想為組織注入這樣的新鮮血液。經過聯系,他向我表示,他也很向往九三學社。”

一拍即合,在邵印麟的幫助下,吳要華火線入社。

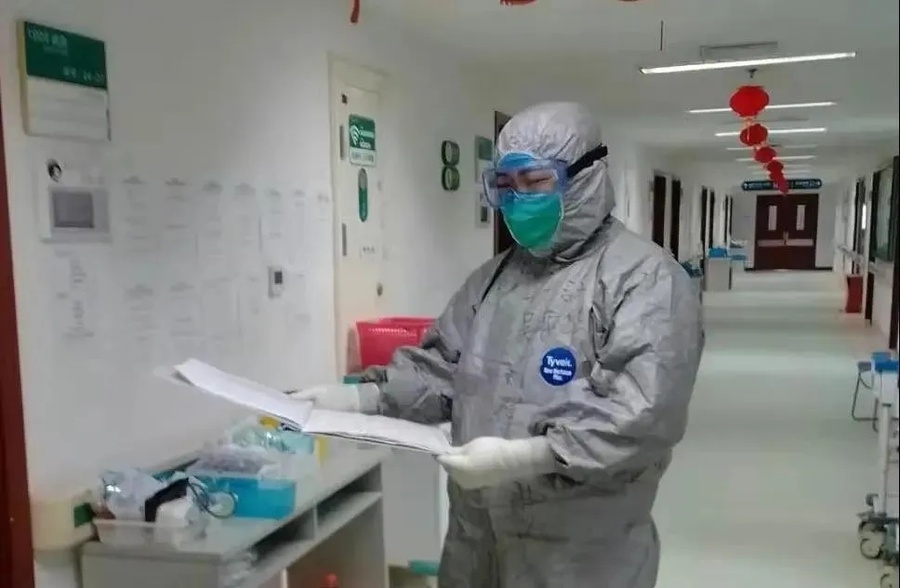

吳要華在隔離病房中

在吳要華的援鄂日記里,可以窺見他在武漢工作的點滴日常:“這幾天,有了一些好消息,有幾位患者康復出院了,我們醫護人員奮戰一線,很累也很值得……上夜班,我怕遲到,就坐前面一趟班車去醫院,提前到值班室再窩一會兒……呼吸科的女同胞們給我帶的食物裝滿了一個旅行箱,還給我買了衣服,尺碼正合適,謝謝你們……身在武漢,心里也牽掛著遠方的父母:挺想你們的,你們好嗎?”一個真實而溫柔的形象出現在眼前。

在與他聯系后我們得知,這些日子以來,遠在外地的父母始終不知道他在武漢。“告訴他們,只會平添擔心,除了增加他們的心理負擔,也沒有什么別的意義。”吳要華言語間透露著冷靜與理性,內心里卻藏著對家人的柔情和體貼。

作為第三批上海援鄂醫療隊的成員,從大年初三至今,在武漢已經快2個月了,他還記得出發時的情景。當時武漢疫情高發,組建援鄂醫療隊的任務十分緊急,來不及過多考慮,吳要華向醫院表態,自己可以前往。“我們科室幾位主任年紀比較大了,還有些醫生家里老人孩子一大家都在盼著團團圓圓過年。我還沒成家,父母也在外地,肯定是最方便的,頂多就是和父母說一聲不回家過年了。”提起這個遺憾,吳要華說,從醫以來,一直都很忙,回家過年的次數也并不多。

這一批次148位援鄂“戰士”,分成兩個組,吳要華所在的普通醫療組,主要接管了武漢市第三醫院光谷院區的兩個病區,在上海市普陀區中心醫院呼吸科主任王雄彪的帶領下,開展查房、治療等工作。

一開始,三院的定額床位只有350張,后來疫情不斷加重,根據“應收盡收”的原則,又因為第五版指南提出湖北省臨床診斷病例這一分類,武漢市的患者人數一下子激增了15000,吳要華所在病區收治患者的數量也比一個月前翻了個倍,床位不斷增加,最多時醫院收治了超過600個病人。醫護人員的壓力很大,“那段時間是最忙的,防護服一穿就是8個小時,再久的話真的受不了。”

新冠肺炎患者病情復雜,隨時可能出現變化,需要醫生們密切觀察,及時發現,一絲不茍地做好診療工作。“我們曾遇到過臨床病理表現非常符合,卻經過多次核酸檢測才為陽性的患者。可能他的病毒排出量比較小,所以檢測了很多次都是陰性,但仍需將他列為高度疑似病人,進行隔離收治;另有一些患者,經過治療后,情況已經非常好,各項指標也都沒問題了,但采集了多次,核酸檢測都呈陽性。這些患者的病毒排出量比較大,上呼吸道的病毒的載量也相對較高,可能打個噴嚏、咳嗽一下,就比一般患者具有更強的傳染性,是一個很危險的傳染源。這種病人也必須繼續待在醫院,直到兩次核酸檢測為陰性。”

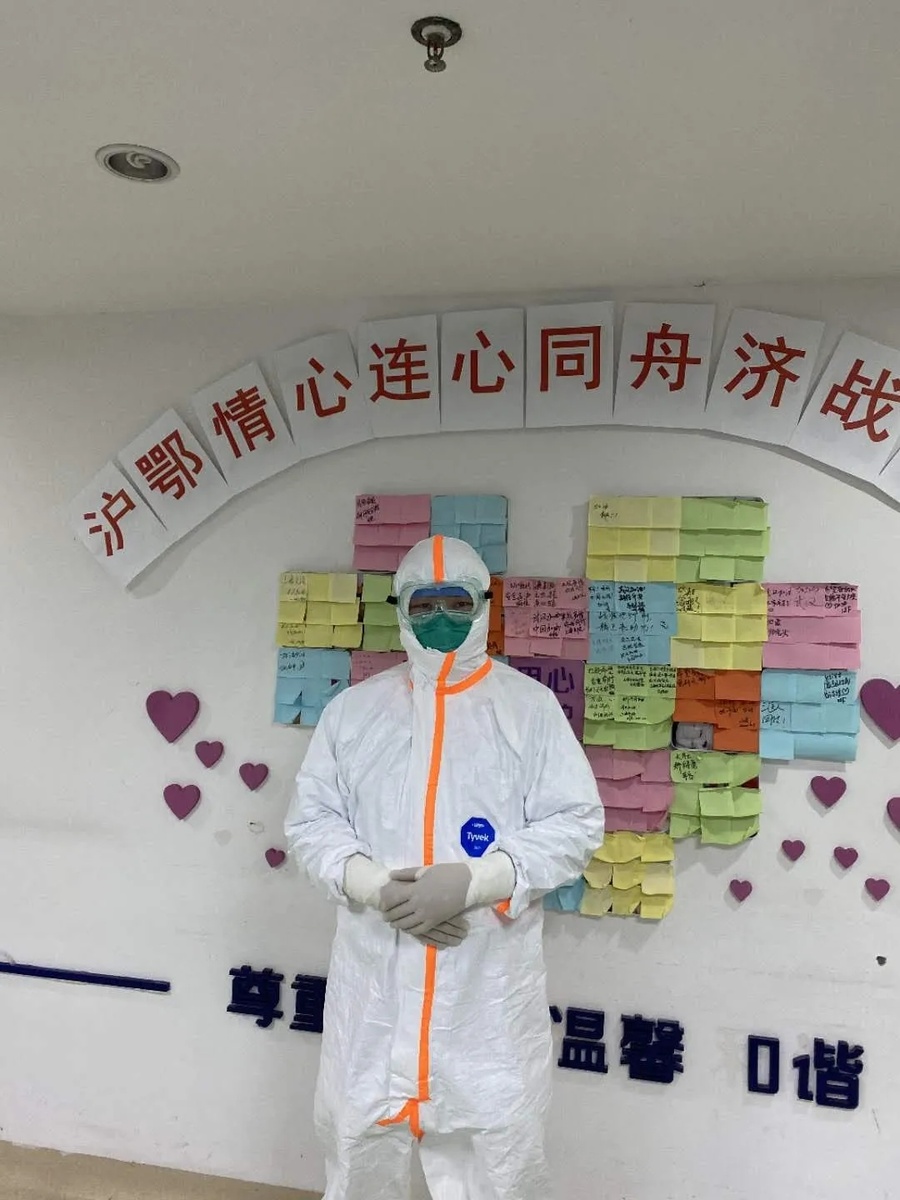

吳要華在護士們寫的愛心墻前留影

在醫療一線,醫生、護士和院感人員的相互配合和照顧,顯得尤為重要,充滿“戰友”情義。院感防控人員要負責在醫護人員穿好防護服、進入污染區之前,進行嚴格的二次檢查。“在初期物資緊張時,我們用的都是非醫療專業的防護服,院感會為我們用透明膠等輔助物品,將防護服的縫隙全部粘貼好,確保防護到位。”

在新冠肺炎病房,護士的工作量也很大,“護士們都非常辛苦,有些體力活,我能幫就幫一把。”吳要華雖然話不多,卻心思細膩。

這兩天,正值吳要華的輪班休息日。武漢的情況在一天天變好,醫生們終于有了輪休時間。病區已經很長時間沒有接收到新發病的病人,也有人陸陸續續出院了。“看到病人出院,十分開心,為他們感到高興。現在我們采用的是中西醫結合的治療方式,希望在大家的共同努力下,能有更多的患者康復。”

“你若信任生命, 你就執著生命;你若信任愛情, 你就執著愛情。盡管創傷還未能愈平,盡管痛楚還不算很輕……你若戀惜春天,你就執著春天;你若戀惜人間,你就執著人間。盡管三月尚多春寒,盡管四月尚立泣鵑。”到武漢的第11天,吳要華在自己的朋友圈發了一首現代詩人呂劍的詩,那時還是綿綿冬雨,春寒料峭。如今,春風吹滿大地,白玉蘭盛開,上海支援湖北醫療隊的首批返滬隊員已于前日凱旋,勝利指日可待!

也愿你早日歸來,我們的新新“九三人”。(九三學社上海市委宣傳部 李軒)