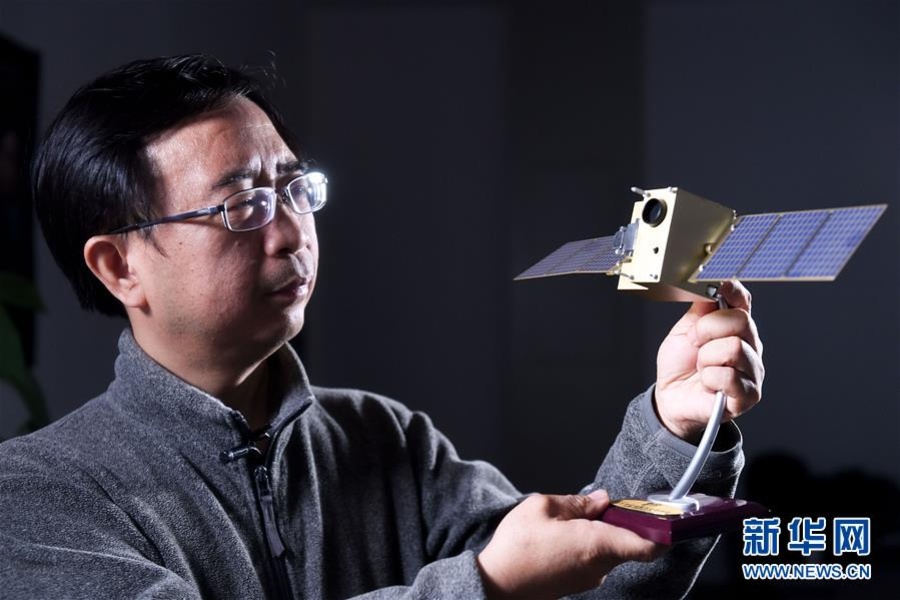

潘建偉在中國科學技術大學的辦公室內與“墨子號”量子衛星模型合影(12月13日攝)。 新華社記者 張端 攝

【人物檔案】潘建偉,男,漢族,九三學社社員,1970年3月出生,浙江東陽人,中國科學技術大學常務副校長,九三學社中央副主席,中國科學技術協會副主席,中國科學院院士。作為國際上量子信息實驗研究領域的開拓者之一,他系統性創新工作贏得國際學術界高度評價。率先突破量子信息處理關鍵技術,全面解決了量子保密通信在現實條件下的安全性問題。牽頭研制成功國際上首顆量子科學實驗衛星“墨子號”,建成國際上首條量子保密通信骨干網“京滬干線”,構建了首個空地一體的廣域量子保密通信網絡雛形,使我國量子保密通信的實驗研究和應用研究處于國際領先水平。榮獲國家自然科學獎一等獎。

量子論與相對論被稱為“現代物理學的兩大支柱”。27年前,中國科學技術大學一名普通本科生潘建偉,卻在畢業論文中向量子力學發起挑戰,試圖證明這個理論“是錯的”。

改革開放使中國迎來了“科學的春天”,釋放了無數年輕人“求真”的熱望與勇氣,潘建偉就是其中之一。經過20多年創新求索,他主持研發的世界首顆量子科學實驗衛星“墨子號”飛向太空,在距地球50萬米的“星空實驗室”求解愛因斯坦對量子力學的“百年之問”。

如今,潘建偉正致力于構建人類歷史上前所未有的“天地一體化”量子通信網,“追夢”比超級計算機更強的量子計算機。

“我們這一代人最大的幸運,就是能把自己的夢想融入改革開放的偉大浪潮,與時代同行,與祖國同盛!”他說。

潘建偉在中國科學技術大學的辦公室內接受新華社記者采訪(12月13日攝)。 新華社記者 張端 攝

作為改革開放后成長起來的科學家,潘建偉在量子信息領域創造了屬于中國人的輝煌。他29歲參與的論文被《自然》雜志評為“百年物理學21篇經典論文”之一,31歲成為中國科學技術大學教授,35歲獲得歐洲物理學會菲涅爾獎,41歲成為中國當時最年輕的院士,42歲獲得國際量子通信獎,46歲獲得國家自然科學獎一等獎。

去年12月,潘建偉入選《自然》2017年度國際十大科學人物。今年4月,獲得《時代周刊》2018年全球最具影響力人物榮譽。

回首來時路,潘建偉說,要感謝改革開放賦予他的“兩個機遇”:因為改革開放,他才有機會出國留學;又因為改革開放帶來的經濟發展,他可以回國在比較好的科研條件下開始工作。

展望新時代,潘建偉說,改革開放再出發,科技工作者要“挑更重的擔子”。“改革開放40年,依靠廣大人民的辛勤勞動,中國成為‘世界工廠’。下一步國家實現從要素驅動到創新驅動的轉變,科技工作者要擔當起更大的作用,讓科技的紅利惠及每一個中國人!”

新華社合肥12月21日電(記者徐海濤)